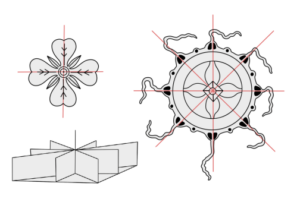

Тип КишечнополостныеТип Кишечнополостные — исключительно водные, главным образом морские многоклеточные животные. Есть свободноплавающие и сидячие, одиночные и колониальные формы. СимметрияДля кишечнополостных характерна радиальная, или лучевая, симметрия: через их тела можно провести несколько плоскостей симметрии.

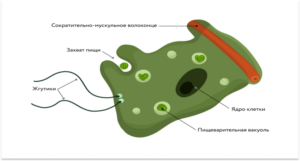

Тело кишечнополостных состоит из двух слоёв клеток: наружного (эктодермы) и внутреннего (энтодермы). Между ними расположена опорная бесструктурная пластинка — мезоглея. У медуз мезоглея сильно развита. В эктодерме расположены стрекательных клеток, использующихся для поимки добычи и защиты от нападения хищников. Эти клетки содержат капсулу с ядом и свёрнутую стрекательную нить, которая выбрасывается при прикосновении к чувствительному волоску. Стрекательные клетки погибают после выстреливания, а новые образуются из промежуточных клеток.

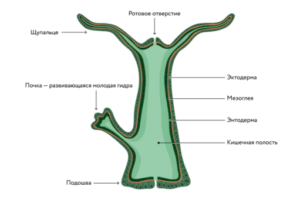

ГИДРА ПРЕСНОВОДНАЯ обитает в пресных водоёмах. Её мешкообразное тело основанием — подошвой — прикреплено к субстрату (водным растениям, камням, корягам). На верхнем конце тела расположено ротовое отверстие, окружённое венчиком щупалец.

Стенка тела из двух слоёв клеток, слой мезоглеи очень тонкий. Промежуточные клетки эктодермы постоянно делятся, образуя все типы клеток. Сильно развита регенерация.

Рис. 5. Строение стенки тела гидры Типы клеток гидры, их расположение, строение и функции

Пищеварительная система замкнутая, представлена кишечной полостью с единственным отверстием — ротовым. Через него поступает пища, а затем удаляются непереваренные остатки.Нервная система диффузного типа, состоит из сети клеток звёздчатой формы. Органы чувств лучше развиты у плавающих форм (рецепторы химического чувства, светочувствительные глазки, органы равновесия — статоцисты).Гидра — хищник. Её добычей являются мелкие беспозвоночные, которых гидра захватывает щупальцами, парализуя с помощью стрекательных клеток. Пищеварение начинается в кишечной полости, куда железистые клетки энтодермы выделяют пищеварительные ферменты — это этап полостного пищеварения. Частично переваренные пищевые частицы путём фагоцитоза попадают внутрь эпителиально-мускульных клеток. Внутри пищеварительных вакуолей этих клеток происходит окончательный этап переваривания — внутриклеточное пищеварение.

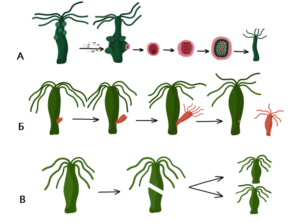

РазмножениеГидры обычно раздельнополы, реже встречаются гермафродиты. В течение всего лета гидра размножается бесполым путём — почкованием, а осенью переходит к половому размножению. В эктодерме гидры формируются половые железы, в них развиваются половые клетки — гаметы. Сперматозоиды образуются в небольших бугорках на верхней части стебелька, а яйцеклетки — в узелках у основания стебелька. Сперматозоиды выходят в воду и проникают в яйцеклетки других особей, то есть оплодотворение перекрёстное. Образовавшаяся зигота несколько раз делится и покрывается плотной оболочкой. Эту стадию называют эмбриотекой (от др.-греч. embryon [эмбрион] — «зародыш» и theke [тэке] — «хранилище»), во время неё развитие зародыша замирает. Взрослые гидры гибнут, а эмбриотека в покоящемся состоянии зимует. Весной из неё развивается молодая гидра.

Рис. 7. Половое (а) и бесполое (б, в) размножение гидры Классификация и многообразие кишечнополостныхВ типе Кишечнополостные выделяют несколько классов, из которых наиболее многочисленными являются три: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы. Класс ГидроидныеГидроидные (от др.-греч. hydra [гидра] — «водяной змей») встречаются во всех типах водных экосистем: пресных водоёмах, морях и океанах. Для них характерна просто устроенная кишечная полость, в которой отсутствуют перегородки.

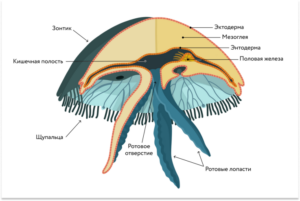

Класс СцифоидныеМедузы достаточно крупных размеров с хорошо развитыми органами чувств. Жизненный цикл сцифоидных (от др.-греч. scyphos [скифос] — «чаша, кубок») представлен преимущественно стадией медузы. Сильно развита мезоглея. Ротовое отверстие медузы находится на нижней вогнутой стороне тела. У большинства видов рот окружён ротовыми лопастями со стрекательными клетками. Кишечная полость имеет четыре складки (перегородки, септы).

Рис. 9. Строение сцифоидной медузы. Нервная система сцифоидных медуз развита лучше, чем у коралловых и гидроидных полипов. Она представлена скоплениями нервных клеток, разветвлёнными в щупальцах и на нижней части колокола, а также двумя нервными кольцами. Органы чувств расположены по краю колокола, это светочувствительные глазки (зрение), статоцисты (равновесие). Большинство раздельнополы. Наблюдается чередование полового и бесполого поколения, но бесполое полипоидное поколение недолговечно. Половые клетки развиваются в энтодерме, рядом с желудком. Оплодотворение и развитие молодых особей обычно происходит в воде. Личинка свободноплавающая, после оседания на дно даёт начало полипу (полипоидному поколению), который размножается бесполым путём — почкованием. При этом на теле полипа появляются поперечные перетяжки, в результате чего отделяются молодые дисковидные медузки — эфиры (от др.-греч. Ephyra, имени мифологической нимфы, дочери титана Океана), из которых формируются взрослые медузы (медузоидное поколение). Класс Коралловые полипы, или АнтозоиСреди антозоев (от др.-греч. anthos [антос] — «цветок» и zoe [зоэ] — «животные») есть колониальные и одиночные формы; многие виды имеют скелет, есть бесскелетные формы. К одиночным бесскелетным морским полипам относится актиния. Она при помощи мускульной подошвы может медленно передвигаться по дну. Колониальные коралловые полипы образуют крупные колонии разнообразных форм и расцветок. Их внешний или внутренний скелет состоит из извести или рогоподобных органических веществ. Колониальные полипы образуют на мелководье густые поселения — коралловые рифы и коралловые острова (атоллы), нередко являющиеся опасным препятствием для судоходства.

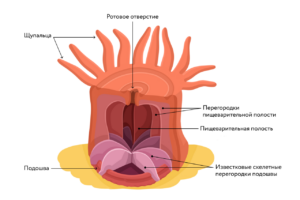

Рис. 10. Многообразие сцифоидных: а — аурелия; б — корнерот; в — цианея; г — сидячая медуза люцернария Класс Коралловые полипы, или АнтозоиСреди антозоев (от др.-греч. anthos [антос] — «цветок» и zoe [зоэ] — «животные») есть колониальные и одиночные формы; многие виды имеют скелет, есть бесскелетные формы. К одиночным бесскелетным морским полипам относится актиния. Она при помощи мускульной подошвы может медленно передвигаться по дну. Колониальные коралловые полипы образуют крупные колонии разнообразных форм и расцветок. Их внешний или внутренний скелет состоит из извести или рогоподобных органических веществ. Колониальные полипы образуют на мелководье густые поселения — коралловые рифы и коралловые острова (атоллы), нередко являющиеся опасным препятствием для судоходства.

Кишечная полость имеет многочисленные складки (перегородки, септы). Чередование поколений отсутствует, в жизненном цикле представлена только стадия полипа. Размножаются половым и бесполым путём (почкованием). Коралловые полипы — раздельнополые животные. Половые клетки развиваются внутри полипа, в энтодерме. У мужских особей зрелые сперматозоиды сначала выходят в кишечную полость, а затем в воду. Через ротовое отверстие женской особи сперматозоиды проникают в её кишечную полость, где происходит оплодотворение и из зигот развиваются плоские двусторонне - симметричные свободноплавающие личинки — планулы (от лат. planus [планус] — «плоский»). Личинки покидают материнский полип, прикрепляются к различным подводным предметам и превращаются в полипы: у них формируется ротовое отверстие и венчик щупалец. У многих форм развитие происходит без превращений, и личинка не образуется. У колониальных форм вслед за половым размножением происходит почкование, причём почки не отделяются от материнского организма — так образуется колония.

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Просмотров: 82 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |